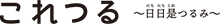

「琵琶」から学ぶ源氏物語 琵琶奏者・塩高氏招き弾き語りも 鶴見歴史の会講座 總持寺に150人

琵琶奏者・塩高和之氏を招いた琵琶弾き語りと源氏物語を学ぶ講座が6月13日、大本山總持寺の紫雲臺(しうんたい)で行われた。

講座は、鶴見歴史の会が主催。

鶴見区内の歴史を学ぶものとして人気の「寺子屋あらかると」、専門家を講師に読み解く「源氏物語をよむ」という2つの連続講座の合同企画として実施された。

持参した楽琵琶を紹介する塩高さん

總持寺のはからい 登録文化財「紫雲臺」会場に

この日参加したのは、両講座の受講者ら約150人。

当初、三松閣を予定していた会場は、總持寺の厚意で改修を終えたばかりという紫雲臺に変更され、受講者らは国の登録有形文化財に指定されている書院造りの広間で琵琶の音色を楽しんだ。

国の登録有形文化財「紫雲臺」の間で開かれた企画

琵琶と笛の音色楽しむ

講師は、伝統的な古典曲から新作まで、琵琶の魅力を伝えるため国内外で活躍する塩高和之氏。演奏パートでは、笛奏者の大浦典子氏も加わり、楽曲が披露された。

当日、塩高さんは、雅楽で使用する楽琵琶を持参。有名な薩摩琵琶との違いを説明した後、発展の歴史などを解説。

「日本は物語文学が早くから発達していた」としながら、「源氏物語以前は、ほとんど琵琶という楽器は物語に出てこない」と話した。

源氏物語でメジャーに

源氏物語での琵琶の描写について塩高さんは、作中で琵琶の名手と呼ばれた明石の君に触れつつ、『琵琶はすぐれて上手めき、神さびたる手づかひ、澄み果てておもしろく聞こゆ』という一節を紹介。

「研究者によっては、この一文が琵琶をメジャーにさせたと言われる部分」とし、「平安末期から琵琶の描写が増えていく」と発展の様子を説いた。

塩高さんは「文化がないと国が成り立たない。楽しむことは文化にとって大切。楽しい音楽を提供していきたい」と話した。

休憩時間に受講者と触れ合う塩高さん(左)。琵琶に触れることもできた